Europe

Illustrations

1 / 5

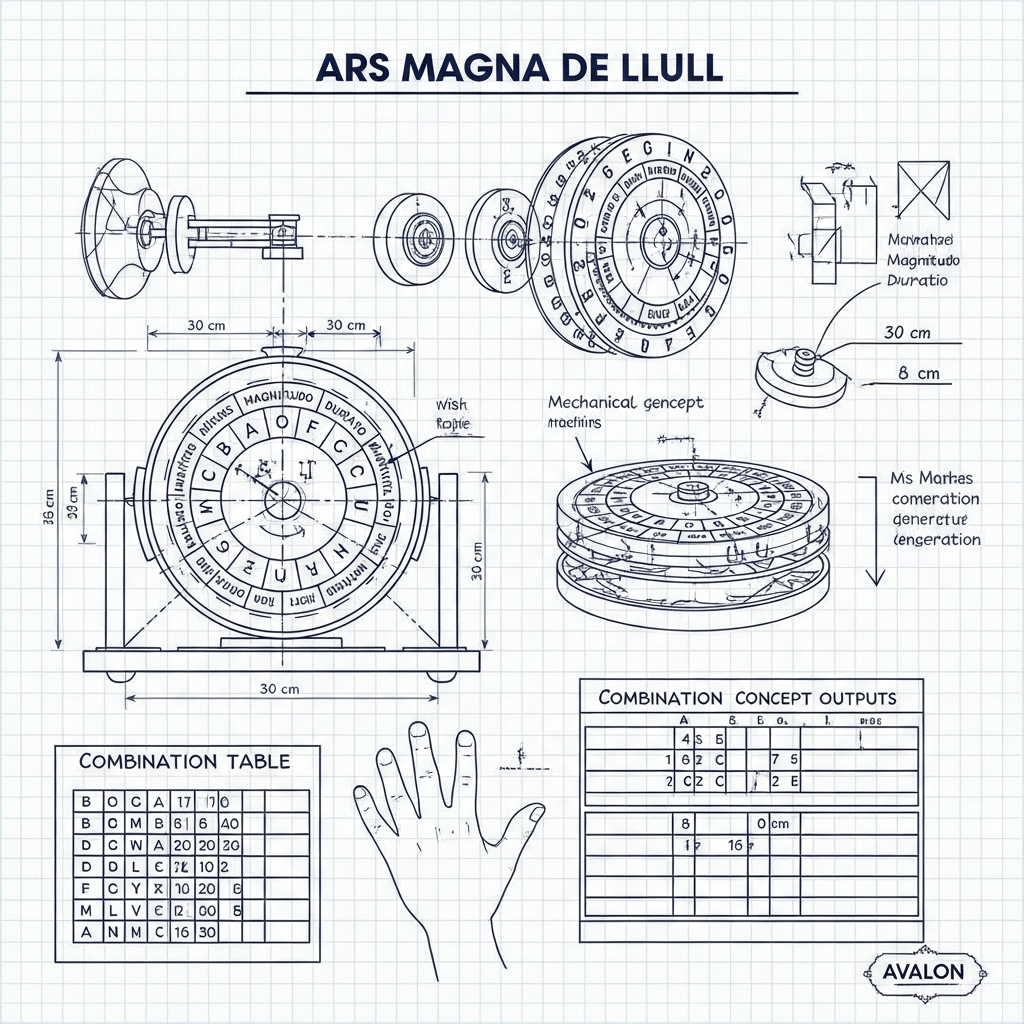

Les disques rotatifs de Ramon Llull (vers 1275) : une machine à générer des combinaisons de concepts, ancêtre de la logique combinatoire.

Les roues de la raison : Comment l'Europe médiévale construisit les premières machines à penser

Une roue peut transmettre le mouvement ou le transformer. Elle peut aussi, si on la conçoit avec assez d'ingéniosité, reproduire le ballet des planètes dans le ciel — ou le cheminement de la pensée dans un esprit. Au Moyen-Âge, l'Europe inventa les deux : des horloges capables de simuler le cosmos, et des méthodes capables de formaliser le raisonnement. Ces roues — certaines en bronze, d'autres en syllogismes — constituent les fondations oubliées de ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle.

Hier — L'Ars Magna et les têtes parlantes

Sur l'île de Majorque, vers 1275, un ancien chevalier devenu ermite conçut une machine étrange. Ramon Llull n'était ni horloger ni forgeron. C'était un philosophe obsédé par une idée : prouver la vérité de la foi chrétienne à n'importe quel interlocuteur, quelle que soit sa langue ou sa religion. Pour cela, il inventa l'Art — un système de disques concentriques portant des lettres et des symboles, que l'on pouvait faire tourner pour générer des combinaisons de concepts.

L'Art de Llull reposait sur neuf principes fondamentaux — bonté, grandeur, durée, puissance, sagesse, volonté, vertu, vérité, gloire — et sur des règles combinatoires permettant de les associer. En faisant tourner les disques, on obtenait des propositions que la raison pouvait ensuite évaluer. Llull avait inventé une machine à penser — semi-mécanique, certes, mais une machine tout de même. Quatre siècles plus tard, le jeune Leibniz s'en inspirerait pour sa Dissertatio de arte combinatoria, premier pas vers le calcul logique qui aboutirait, deux siècles encore après, aux langages de programmation.

Llull n'était pas seul à rêver d'intelligence artificielle. À travers l'Europe médiévale circulait une légende tenace : celle des têtes d'airain, ces automates de bronze capables de répondre à toute question. On les attribuait aux plus grands savants de l'époque — Albertus Magnus, Robert Grosseteste, Roger Bacon. La chronique Gesta regum anglorum, vers 1125, décrivait déjà une tête fabriquée à un moment astrologique propice, capable de répondre par oui ou par non. Selon une tradition tardive, Albertus Magnus aurait passé trente ans à construire un automate doué de parole et de raisonnement — avant que son élève Thomas d'Aquin, excédé par son bavardage incessant, ne le détruise d'un coup de bâton.

La légende la plus célèbre concernait Roger Bacon. Le franciscain anglais, disait-on, avait fabriqué une tête qui finit par prononcer trois phrases énigmatiques — « Le temps est. Le temps était. Le temps est passé. » — avant de se briser en morceaux. L'histoire était un avertissement : l'intelligence artificielle menaçait toujours de nous échapper.

Ces légendes n'étaient pas de simples fables. Elles témoignaient d'une conviction profonde : le raisonnement pouvait être mécanisé. Les scolastiques qui peuplaient les universités naissantes de Paris, Oxford et Bologne passaient leurs journées à pratiquer la disputatio — un exercice codifié où l'on posait une question, examinait les arguments contradictoires, et résolvait la tension par un syllogisme. Le syllogisme lui-même n'était-il pas une machine ? Deux prémisses entraient ; une conclusion sortait, avec la nécessité d'un engrenage bien huilé.

Nous pensions que l'idée de mécaniser la pensée était née avec Turing. Nous avions oublié les disques de Llull.

Aujourd'hui — Des horloges aux universités

Si les philosophes rêvaient de machines à raisonner, les horlogers en construisaient de réelles — et d'une complexité stupéfiante.

Richard de Wallingford, abbé de Saint-Albans, acheva en 1336 une horloge astronomique dont la description nous est parvenue intacte. Haute de près de deux mètres et demi, elle montrait le soleil et la lune se déplaçant à des vitesses variables, les étoiles visibles, les phases lunaires, les nœuds où se produisent les éclipses, et même la hauteur des marées à London Bridge. Pour reproduire la vitesse irrégulière du soleil au fil des saisons, Wallingford avait conçu une roue ovale — une solution d'une élégance remarquable. L'erreur théorique sur la position de la lune n'était que de sept parties sur un million. Quand les commissaires d'Henri VIII détruisirent l'abbaye en 1539, l'horloge disparut avec elle.

Quelques années plus tard, à Padoue, Giovanni Dondi achevait son astrarium — le chef-d'œuvre absolu de l'horlogerie médiévale. Sept faces, cent sept roues dentées, les positions du soleil, de la lune et des cinq planètes alors connues. Dondi l'avait construit entièrement à la main, sans une seule vis, en utilisant plus de trois cents goupilles et clavettes. En 1388, un contemporain écrivit : « Jamais on n'inventa un artifice si excellent et merveilleux. » Léonard de Vinci dessina les cadrans de Mars et de Vénus. L'astrarium finit par disparaître — trop complexe pour être entretenu, comme la tour de Su Song en Chine deux siècles plus tôt.

Ces horloges n'étaient pas seulement des instruments de mesure. Elles étaient des preuves. Elles démontraient que l'univers obéissait à des lois reproductibles — et que l'esprit humain pouvait les capturer dans des engrenages. Entre 1371 et 1380, plus de soixante-dix villes européennes se dotèrent d'horloges publiques. À Strasbourg, l'horloge de la cathédrale, construite vers 1354, présentait un calendrier perpétuel, les positions des planètes, les éclipses — et des automates qui s'animaient à midi : la Mort sonnant une cloche, les douze Apôtres défilant devant le Christ. Le cosmos entier tenait dans une machine.

Pendant ce temps, dans les universités, une autre forme de mécanisation progressait. Fibonacci avait introduit en 1202 les chiffres arabes et la notation positionnelle — ce modus Indorum qui allait révolutionner le calcul. À Tolède, Gérard de Crémone traduisait quatre-vingt-sept ouvrages de l'arabe au latin — dont l'Algèbre d'Al-Khwarizmi, ce mathématicien dont le nom allait donner le mot « algorithme ». Robert Grosseteste, à Oxford, formulait le principe de « résolution et composition » : généraliser des observations particulières en lois universelles, puis utiliser ces lois pour prédire de nouveaux phénomènes — le cœur de ce que nous appelons aujourd'hui la méthode scientifique.

Les roues du cosmos et les roues de la raison tournaient ensemble.

Au-delà — Ce que les roues enseignent aux réseaux

L'Europe médiévale nous a légué plus qu'un patrimoine d'horloges et de manuscrits. Elle nous a transmis une méthode — et un principe.

La méthode, c'est la formalisation. Les scolastiques avaient compris que pour transmettre le savoir, il fallait le codifier. La lectio, la disputatio, la quaestio : ces exercices répétés pendant des siècles dans les universités européennes n'étaient pas du bavardage. Ils constituaient un protocole — une façon standardisée de poser des questions, d'examiner des arguments, d'arriver à des conclusions. Ce protocole survit aujourd'hui dans la structure de nos articles scientifiques, dans la logique de nos programmes informatiques, dans l'architecture de nos réseaux de neurones.

Le principe, c'est la parcimonie. Guillaume d'Ockham, franciscain anglais du quatorzième siècle, formula ce que nous appelons aujourd'hui le rasoir d'Ockham : « Il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. » Ce principe de simplicité, qui semble si évident, était en réalité révolutionnaire. Il affirmait que la meilleure explication est toujours la plus économe — celle qui suppose le moins d'hypothèses, le moins de rouages invisibles. Or c'est exactement le principe qui guide aujourd'hui la conception des algorithmes d'apprentissage automatique : éviter le surapprentissage, préférer les modèles simples aux modèles complexes, chercher la généralisation plutôt que la mémorisation.

Ockham ne pouvait pas imaginer les réseaux de neurones. Mais il avait compris quelque chose d'essentiel : l'intelligence — qu'elle soit humaine ou artificielle — n'est pas affaire de complexité, mais de parcimonie. La bonne machine n'est pas celle qui a le plus de roues. C'est celle qui en a juste assez.

L'histoire de l'intelligence artificielle, telle qu'on la raconte habituellement, commence avec les machines de Turing et les conférences de Dartmouth. Elle oublie les disques rotatifs de Ramon Llull, qui généraient des combinaisons de concepts six siècles avant les premiers ordinateurs. Elle oublie l'astrarium de Giovanni Dondi, qui reproduisait le système solaire avec cent sept roues dentées. Elle oublie les scriptoria monastiques, où des moines copiaient pendant six heures par jour les textes d'Aristote — cette infrastructure de transmission sans laquelle aucun savoir n'aurait survécu.

Ces oublis ne sont pas seulement des injustices historiques. Ce sont des appauvrissements conceptuels. Car l'Europe médiévale avait compris, à sa manière, ce que nous redécouvrons aujourd'hui : que la pensée peut être formalisée, que le cosmos peut être simulé, et que la simplicité est le signe de l'intelligence véritable.

Les têtes d'airain se sont tues. Mais les roues qu'elles ont mises en mouvement tournent encore — dans nos serveurs, nos algorithmes, nos machines qui apprennent.