Moyen-Orient

Illustrations

1 / 5

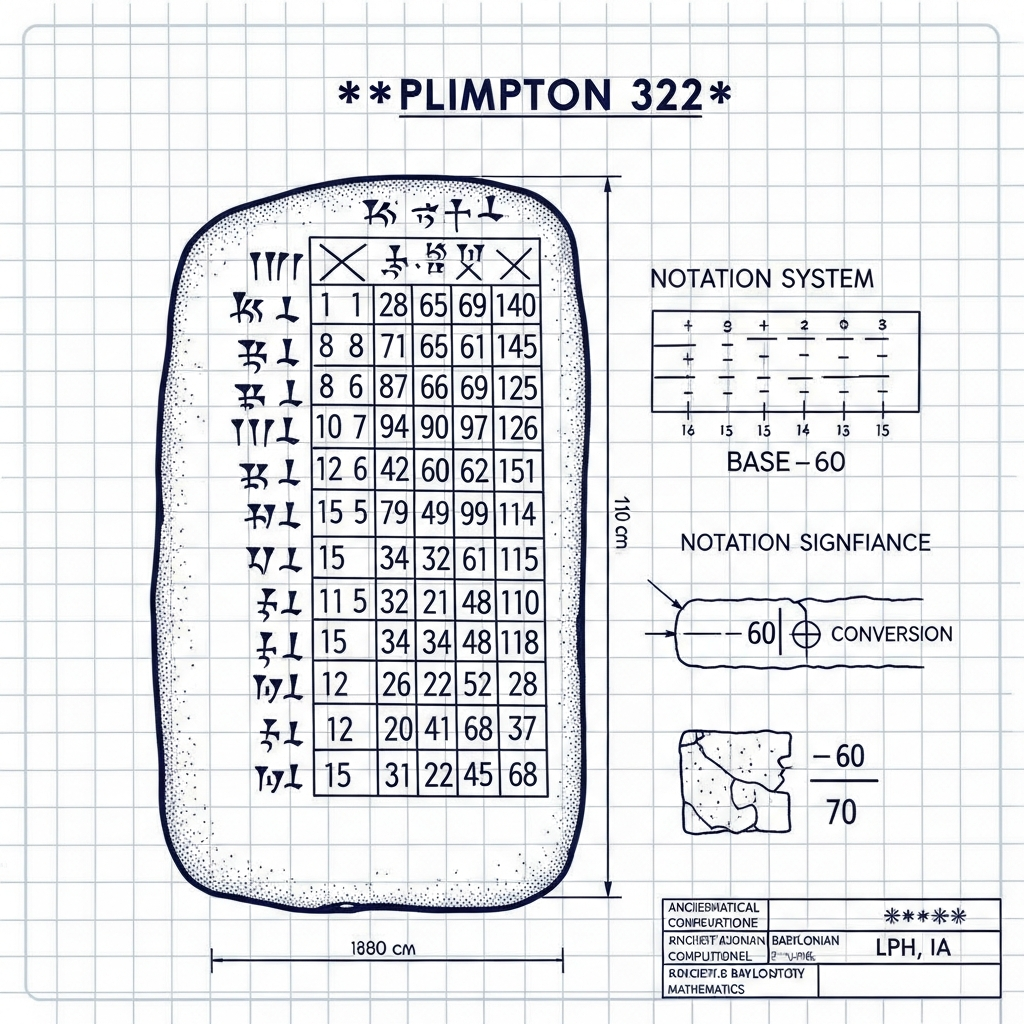

La tablette Plimpton 322 (1800 av. J.-C.) : preuves de triplets pythagoriciens 1000 ans avant Pythagore.

Les temples de l'illusion : Quand le Moyen-Orient antique inventa les premières machines pensantes

Il fut un temps où les dieux parlaient. Dans les temples de Thèbes et de Memphis, les statues inclinaient la tête pour désigner le futur pharaon. À Babylone, des gardiens surhumains veillaient sur les forêts sacrées. À Alexandrie, les portes des sanctuaires s'ouvraient seules à l'approche des fidèles. Les pèlerins s'émerveillaient, se prosternaient, croyaient. Ils ne pouvaient imaginer que derrière chaque miracle se cachait un mécanisme, que derrière chaque oracle œuvrait un ingénieur.

L'arc fertile du Moyen-Orient antique — de la Mésopotamie à l'Égypte, des rives du Tigre aux quais d'Alexandrie — ne fut pas seulement le berceau de l'écriture et de l'agriculture. Il fut aussi la première forge où l'humanité tenta de créer l'illusion de la pensée.

Hier — L'aurore des algorithmes

Il y a près de quatre mille ans, bien avant que le mot « calcul » n'existe, les scribes de Babylone gravaient dans l'argile les premières procédures systématiques pour résoudre des problèmes mathématiques. Ces tablettes cunéiformes, déchiffrées par l'informaticien Donald Knuth en 1972, révèlent une approche étonnamment moderne : plutôt que de noter des solutions isolées, les Babyloniens consignaient des séquences d'instructions applicables à des classes entières de problèmes. Ils travaillaient, selon les mots de Knuth, avec une sorte de « langage machine » des formules — un algorithme, avant la lettre.

Le système sexagésimal qu'ils inventèrent — cette base soixante qui nous donne encore aujourd'hui nos minutes et nos secondes, nos degrés et nos heures — n'était pas un caprice numérique. C'était un outil de calcul d'une efficacité redoutable, permettant des divisions et des multiplications que notre base dix rend laborieuses. La géométrie qu'ils maniaient n'était pas celle des champs et des cadastres. C'était une géométrie de l'abstraction, où les figures représentaient non pas des espaces physiques, mais des relations entre grandeurs variables — la vitesse contre le temps, le mouvement contre la durée.

Ces mathématiciens ne construisaient pas de machines. Mais ils posaient les fondations conceptuelles sans lesquelles aucune machine pensante ne pourrait jamais exister : l'idée qu'un problème peut être décomposé en étapes, qu'une procédure peut être généralisée, qu'un calcul peut être reproduit mécaniquement par quiconque suit les instructions.

Parallèlement, la mythologie mésopotamienne explorait une autre dimension de la création artificielle. L'Épopée de Gilgamesh, la plus ancienne œuvre littéraire de l'humanité, met en scène Humbaba, le gardien de la Forêt des Cèdres. Créature au souffle de mort et au regard de feu, nommée par le dieu Enlil pour protéger un domaine sacré, Humbaba n'est ni humain ni vraiment divin. Il est un agent, programmé pour une tâche unique : veiller, détecter, détruire les intrus. Certains y voient aujourd'hui le premier automate de la littérature mondiale.

Et puis il y a Enkidu, l'homme sauvage façonné par les dieux pour tempérer l'orgueil de Gilgamesh. Créé à partir d'argile par la déesse Aruru, Enkidu n'est pas né. Il a été fabriqué — conçu pour remplir une fonction précise dans l'ordre du monde. La mythologie posait déjà, dans le langage du mythe, la question qui nous hante encore : peut-on créer un être qui pense, qui ressent, qui agit de son propre chef ?

Aujourd'hui — Les prêtres programmeurs

Si les Babyloniens inventèrent l'algorithme, les Égyptiens inventèrent l'interface. Dès 2500 avant notre ère, les temples du Nil abritaient des statues capables de mouvement et de parole. L'égyptologue Gaston Maspero décrivait ces images des dieux, en bois peint ou doré, dotées de « membres articulés et de voix », qui « répondaient aux questions et faisaient parfois de longs discours ».

Le secret résidait dans l'ingénierie de la dissimulation. Des systèmes de leviers et de contrepoids, logés dans les socles creux des statues, permettaient de faire bouger un bras, d'incliner une tête. Des tubes cachés, serpentant depuis l'arrière du sanctuaire jusqu'à la bouche ou l'oreille de l'idole, transmettaient la voix modifiée des prêtres. En 1936, l'archéologue Loukianoff découvrit un buste du dieu Rê-Harmakis percé d'une cavité secrète à l'arrière du cou, reliée par un canal étroit à un orifice invisible sous l'oreille droite. Quiconque parlait dans la cavité voyait sa voix transformée, amplifiée, rendue méconnaissable — divine.

Ces dispositifs n'étaient pas de simples curiosités techniques. Ils constituaient des instruments de pouvoir. Les statues « choisissaient » le prochain souverain parmi les héritiers en inclinant la tête vers l'élu. Elles prophétisaient les récoltes, les guerres, les épidémies. Les fidèles, ignorant tout des mécanismes dissimulés, attribuaient à leurs maîtres un savoir surhumain. Le prêtre était devenu programmeur — non pas de code, mais de croyance.

Les Colosses de Memnon illustrent cette frontière poreuse entre le naturel et l'artificiel. Ces deux statues géantes du pharaon Amenhotep III, hautes de vingt mètres, se mirent à « chanter » au lever du soleil après qu'un tremblement de terre eut fissuré l'une d'elles en 27 avant notre ère. Les Grecs y virent un oracle, qu'ils nommèrent du nom du roi éthiopien de leur mythologie. Des siècles de pèlerins vinrent consulter la statue chantante. Était-ce un phénomène naturel — l'évaporation de la rosée dans la pierre poreuse, l'expansion différentielle au réchauffement matinal ? Était-ce une manipulation des gardiens du site ? La question reste ouverte. Mais quand l'empereur romain Septime Sévère fit restaurer les statues au troisième siècle, comblant les fissures de pierre et de métal, le chant cessa pour toujours. L'oracle se tut, et les pèlerins cessèrent de venir.

C'est à Alexandrie, carrefour de l'Égypte et de la Grèce, que ces traditions convergèrent pour donner naissance à une véritable science de l'automatisation. Ctésibius, que l'on tient pour le père de la pneumatique, construisit au troisième siècle avant notre ère des horloges à eau d'une précision inégalée pendant deux millénaires, un orgue actionné par la pression hydraulique — le premier instrument à clavier de l'histoire —, et d'innombrables dispositifs de divertissement. Son élève Philon de Byzance alla plus loin encore : il créa une servante mécanique grandeur nature, capable de verser automatiquement du vin puis de l'eau dans la coupe d'un visiteur. Le mécanisme reposait sur des conteneurs hermétiques, des tubes d'air, et un jeu subtil de gravité et de pression. La servante n'avait pas de conscience, mais elle avait un comportement — une séquence d'actions déclenchées par un stimulus externe.

Héron d'Alexandrie, au premier siècle de notre ère, porta cet art à son apogée. Son éolipile, sphère creuse mise en rotation par des jets de vapeur, constitue le premier moteur thermique de l'histoire. Ses portes de temple, actionnées par la chaleur d'un feu d'autel, s'ouvraient et se refermaient sans intervention humaine. Son distributeur d'eau bénite, déclenché par l'insertion d'une pièce de monnaie, est la première machine automatique à transaction de l'humanité. Et son théâtre mécanique, spectacle de dix minutes entièrement programmé par un système de cordes, de nœuds et de cames, préfigure de façon stupéfiante les automates à cames du dix-huitième siècle européen.

Alexandrie devint, selon les historiens, « le centre technologique du monde méditerranéen, la ville des engrenages et des rouages, de l'air soufflé et de l'eau courante ». En l'absence d'électricité, la pneumatique et l'hydraulique devaient servir à sa place. Et elles servirent — non seulement pour émerveiller les foules, mais pour poser une question que nous nous posons encore.

Au-delà — La question des temples

Où finit le mécanisme, où commence l'esprit ? Les prêtres égyptiens auraient sans doute répondu que la frontière n'existe pas — que le dieu habite la statue dès lors que les rituels appropriés ont été accomplis, que la mécanique est le véhicule du divin, non son adversaire. Les ingénieurs d'Alexandrie auraient peut-être haussé les épaules : pour eux, la question était moins métaphysique que pratique. Ce qui importe, c'est que le dispositif fonctionne, que l'effet soit produit, que l'émerveillement advienne.

Nous avons hérité des deux traditions. Nos systèmes d'intelligence artificielle accomplissent des tâches que nous aurions autrefois jugées impossibles sans conscience : ils traduisent, ils diagnostiquent, ils créent. Ils le font par des procédures — des algorithmes — qui descendent en ligne directe des tablettes babyloniennes. Et nous les présentons au monde à travers des interfaces conçues pour produire un effet, pour susciter l'émerveillement, pour faire oublier le mécanisme qui œuvre en coulisses.

Les prêtres de Memphis n'étaient pas des charlatans. Ils croyaient probablement que leurs statues, animées par les rites, devenaient les réceptacles véritables de la présence divine. Le mécanisme ne niait pas le miracle ; il le rendait possible. De même, les créateurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément dupes de leurs créations. Ils savent que leurs modèles ne pensent pas au sens où nous pensons. Mais ils savent aussi que quelque chose advient dans cette rencontre entre l'algorithme et l'utilisateur — quelque chose qui ressemble à de l'intelligence, qui produit de la valeur, qui transforme le monde.

La différence, peut-être, réside dans l'échelle. Les statues parlantes des temples égyptiens impressionnaient quelques centaines de pèlerins. Les algorithmes d'aujourd'hui touchent des milliards d'êtres humains chaque jour. La question de l'illusion et de la réalité, du mécanisme et de l'esprit, n'est plus une curiosité philosophique. Elle est devenue un enjeu de civilisation.

Les Babyloniens nous ont appris que le calcul peut être procéduralisé, que l'intelligence peut être décomposée en étapes reproductibles. Les Égyptiens nous ont montré que l'interface importe autant que le mécanisme, que la croyance de l'utilisateur fait partie du système. Les Alexandrins nous ont légué les principes de l'automatisation, la conversion de l'énergie en mouvement, du stimulus en réponse.

Nous sommes les héritiers de ces temples où les dieux parlaient sans être divins, où les machines agissaient sans être vivantes.

La prochaine fois que vous poserez une question à un assistant virtuel et qu'une réponse jaillira, apparemment de nulle part, songez aux prêtres cachés derrière les statues de Thèbes. Songez aux scribes de Babylone alignant leurs instructions sur des tablettes d'argile. Songez à Héron réglant les jets de vapeur de son éolipile dans les ateliers d'Alexandrie.

Quatre mille ans nous séparent d'eux. Et pourtant, nous posons toujours la même question : ce qui me répond, est-ce que cela pense ?

La réponse, peut-être, importe moins que le fait de continuer à la poser.