Europe

Illustrations

1 / 10

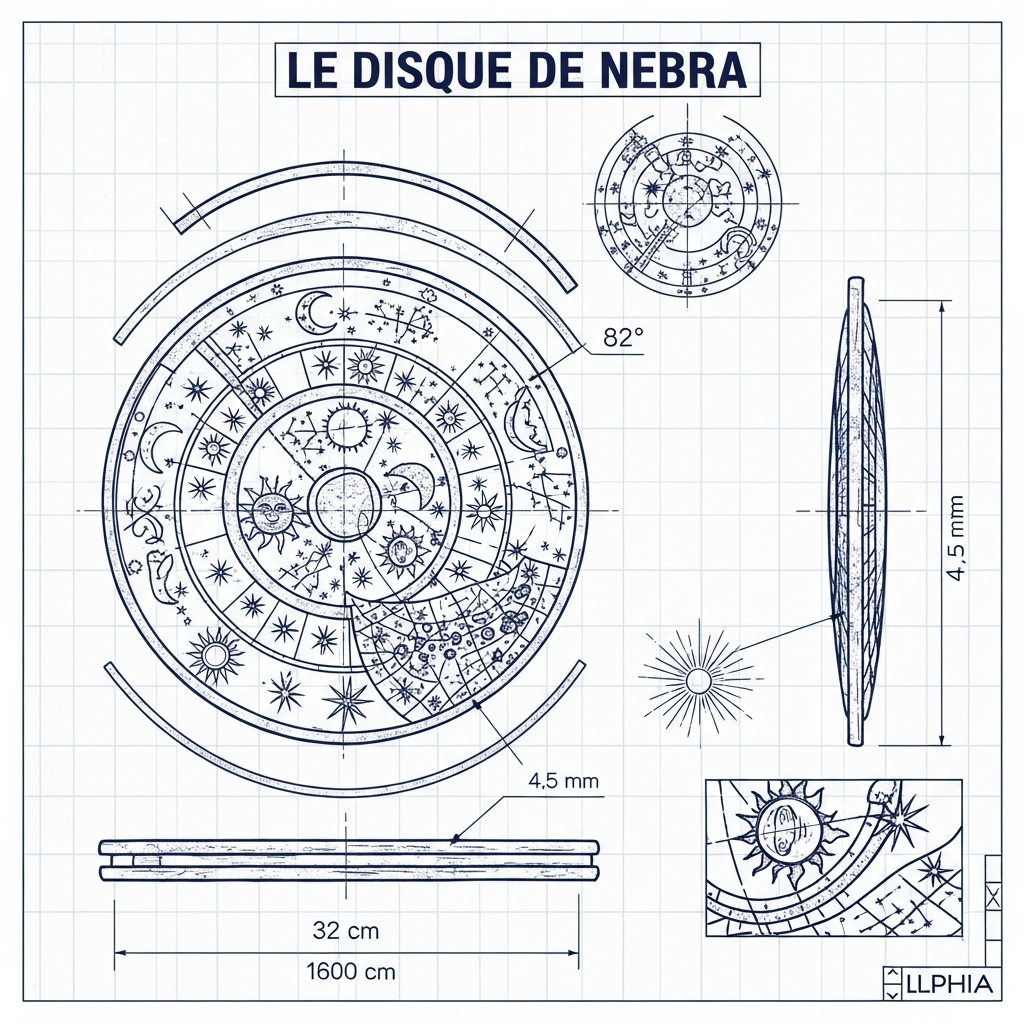

Le disque de Nebra (1600 av. J.-C.) : première carte céleste de l'humanité, avec le soleil, la lune et les Pléiades incrustés en or.

Les forges de l'esprit : quand la Grèce antique rêvait de machines pensantes

Bien avant que les circuits imprimés ne crépitent dans les centres de données, bien avant que les algorithmes ne tissent leurs toiles invisibles, l'humanité rêvait déjà de créatures artificielles douées de raison. Ce rêve n'est pas né dans les laboratoires du vingtième siècle. Il a pris forme il y a près de trois mille ans, dans les récits d'un peuple qui inventait simultanément la philosophie, la démocratie et — nous allons le voir — les premiers concepts d'intelligence artificielle.

Hier — La forge du dieu boiteux

Dans l'Olympe des Grecs, un dieu se distinguait des autres. Là où Zeus brandissait la foudre et Athéna maniait la sagesse, Héphaïstos travaillait le métal. Boiteux, rejeté, solitaire, le dieu forgeron passait ses journées dans les entrailles volcaniques de son atelier. De ses mains noircies par la suie sortaient des merveilles que les autres divinités ne pouvaient qu'admirer.

Homère, il y a vingt-sept siècles, nous décrit ces créations dans des vers qui résonnent étrangement avec nos préoccupations actuelles. Héphaïstos avait façonné vingt trépieds d'or montés sur roues, capables de se déplacer seuls dans les salles de l'Olympe pour servir le nectar et l'ambroisie aux convives divins. Ces serviteurs mécaniques anticipaient nos robots domestiques d'une manière troublante : ils percevaient leur environnement, se déplaçaient de façon autonome, accomplissaient une tâche précise, puis retournaient à leur place. Aucun fil ne les guidait. Aucune main ne les poussait.

Mais la création la plus extraordinaire du forgeron divin reste Talos, le géant de bronze. Cette sentinelle mécanique arpentait les côtes de Crète trois fois par jour, scrutant l'horizon à la recherche de navires ennemis. Lorsqu'il en repérait un, Talos ramassait d'énormes rochers et les lançait avec une précision mortelle sur les envahisseurs. Son fonctionnement reposait sur un système ingénieux : une veine unique parcourait son corps de métal, contenant l'ichor — le sang des dieux — et fermée au talon par un clou de bronze. Ce clou constituait à la fois sa source d'énergie et son point faible, son interrupteur secret.

Que voyons-nous dans ce récit millénaire ? Un système de détection automatique. Une capacité de prise de décision autonome. Une action défensive programmée. Un mécanisme d'alimentation et d'arrêt. Les ingénieurs d'aujourd'hui reconnaîtraient dans Talos les composantes fondamentales de tout robot : capteurs, processeur, effecteurs, source d'énergie. Les Grecs n'avaient pas les moyens techniques de construire une telle créature, mais ils en avaient déjà conçu l'architecture conceptuelle.

L'atelier d'Héphaïstos ne s'arrêtait pas là. Des chiens de garde en or et en argent veillaient aux portes du palais d'Alcinoos. Des taureaux de bronze crachaient des flammes. Un aigle mécanique dévorait éternellement le foie de Prométhée. Toute une ménagerie d'automates peuplait l'imaginaire grec, témoignant d'une fascination profonde pour la création d'êtres artificiels dotés d'une forme d'autonomie.

Cette fascination n'était pas qu'un divertissement poétique. Elle traduisait une interrogation fondamentale sur la nature de l'intelligence et de la vie. Si un dieu pouvait insuffler le mouvement et la décision à du métal inerte, qu'est-ce qui distinguait vraiment le vivant de l'artifice ?

Aujourd'hui — Le syllogisme, ancêtre de l'algorithme

Pendant que les poètes rêvaient d'automates de bronze, les philosophes grecs élaboraient une autre forme de machine : une machine à raisonner. Au quatrième siècle avant notre ère, Aristote codifiait les règles du syllogisme, ce mécanisme logique qui permet de déduire une conclusion vraie à partir de prémisses vraies.

« Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. »

Cette structure, d'une simplicité apparente, recèle une puissance considérable. Elle formalise le raisonnement, le rend reproductible, vérifiable, transmissible. Elle transforme la pensée en procédure. Le terme même de « syllogisme » vient du grec sullogismos, qui signifie « calcul » ou « raisonnement conjoint ». Aristote voyait dans la logique un instrument — un organon — capable de produire mécaniquement de la connaissance nouvelle.

Nous touchons ici à une intuition fondatrice de l'intelligence artificielle : l'idée que le raisonnement peut être réduit à une suite d'opérations formelles, indépendantes de celui qui les exécute. Si la pensée suit des règles, alors peut-être une machine pourrait-elle penser.

Cette intuition traversera les siècles. Au dix-septième siècle, Leibniz reprendra le flambeau grec en imaginant un calculus ratiocinator, un calcul universel du raisonnement. « Pour résoudre une question ou terminer une controverse », écrivait-il, « les adversaires n'auront qu'à prendre la plume et à dire : Calculons ! » Le rêve d'Aristote trouvait une nouvelle expression : transformer l'argumentation en computation.

Mais les Grecs ne se contentèrent pas de théoriser. Ils construisirent.

Au fond de la mer Égée, entre la Crète et le Péloponnèse, une petite île rocheuse porte le nom d'Anticythère. C'est là qu'au printemps de l'an 1900, des plongeurs d'éponges découvrirent les restes d'un navire romain englouti depuis deux millénaires. Parmi les statues de bronze et les amphores, ils remontèrent des fragments de métal corrodé que personne ne remarqua d'abord. Il fallut attendre deux ans pour qu'un archéologue au regard affûté distingue, dans la gangue verdâtre, les dents d'une roue d'engrenage.

Ce qu'il avait sous les yeux allait bouleverser notre compréhension de l'Antiquité.

Le mécanisme d'Anticythère — c'est ainsi qu'on l'appelle désormais — tenait dans une boîte de la taille d'un livre épais. Trente engrenages de bronze, certains ne dépassant pas deux millimètres d'épaisseur, s'imbriquaient avec une précision stupéfiante. Sur les faces avant et arrière, des cadrans gradués et des aiguilles permettaient de lire les résultats. Des inscriptions grecques couvraient les surfaces, formant un mode d'emploi gravé dans le métal.

Que faisait cette machine ? Elle calculait. En tournant une manivelle, l'utilisateur pouvait connaître la position du Soleil et de la Lune dans le zodiaque, les phases lunaires, les dates des éclipses à venir, les positions des cinq planètes connues — Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Un cadran indiquait même les années des Jeux olympiques et des autres compétitions panhelléniques. Le cosmos tout entier, avec ses cycles imbriqués, avait été enfermé dans une boîte de bronze.

Les ingénieurs qui ont analysé ce mécanisme au vingt-et-unième siècle — à l'aide de tomographies aux rayons X et de modélisations numériques — n'en reviennent toujours pas. Le système d'engrenages épicycloïdaux utilisé pour modéliser le mouvement irrégulier de la Lune ne sera réinventé qu'au quatorzième siècle, dans les horloges astronomiques des cathédrales médiévales. Treize cents ans de silence technologique. L'historien des sciences Derek de Solla Price, qui consacra sa vie à décrypter cet objet, résumait ainsi sa stupeur : découvrir ce mécanisme dans une épave romaine, c'est comme trouver un avion à réaction dans la tombe de Toutânkhamon.

Qui avait construit cette merveille ? Les indices pointent vers Rhodes ou Syracuse, les grands centres scientifiques de l'époque hellénistique. Cicéron, dans ses écrits, mentionne qu'Archimède avait fabriqué des globes montrant les mouvements des astres — peut-être des ancêtres du mécanisme d'Anticythère. Le génie de Syracuse n'a probablement pas construit cet exemplaire précis, qui lui est postérieur d'un siècle. Mais il a peut-être initié la tradition dont ce mécanisme est l'héritier.

Voilà donc ce que les Grecs avaient accompli : non seulement rêver d'automates et formaliser la logique, mais aussi construire le premier ordinateur de l'histoire. Un ordinateur analogique, certes — fait de roues et non de transistors — mais un ordinateur néanmoins : une machine capable d'effectuer automatiquement des calculs complexes, de transformer une entrée en une sortie selon des règles prédéfinies.

Les systèmes experts d'aujourd'hui, les moteurs d'inférence qui alimentent nos applications, les chaînes de raisonnement des grands modèles de langage — tous descendent en ligne directe du syllogisme aristotélicien et de l'esprit qui anima les artisans d'Anticythère. Quand un système d'intelligence artificielle enchaîne les déductions pour répondre à une question complexe, il exécute une version sophistiquée de ce que les Grecs formalisaient et construisaient il y a plus de deux mille ans.

La Grèce antique nous a donc légué trois héritages complémentaires. D'abord, le rêve d'Héphaïstos : des corps artificiels capables d'agir dans le monde. Ensuite, le projet d'Aristote : des esprits formels capables de raisonner. Enfin, la prouesse d'Anticythère : une machine réelle capable de calculer. L'intelligence artificielle contemporaine tente de réunir ces trois traditions, de loger la logique du Stagirite dans les créatures du forgeron, avec la précision des mécaniciens de Rhodes.

Au-delà — Ce que savaient les Grecs

Que nous enseigne ce détour par l'Antiquité ? D'abord, une leçon d'humilité. Nous ne sommes pas les premiers à nous interroger sur la possibilité de créer des intelligences artificielles. Cette question hante l'humanité depuis qu'elle a appris à forger des outils et à formaliser sa pensée. Les Grecs n'avaient ni électricité ni silicium, mais ils avaient déjà formulé les concepts fondamentaux : l'autonomie, la décision, le raisonnement formel, le contrôle. Et avec le mécanisme d'Anticythère, ils avaient prouvé qu'une machine pouvait calculer ce que l'esprit humain peinait à concevoir.

Ensuite, une leçon de prudence. Dans les mythes grecs, les créations d'Héphaïstos finissent souvent mal. Talos est vaincu par la ruse de Médée, qui retire le clou de bronze de son talon. Les automates du forgeron servent les dieux, mais peuvent aussi échapper à leur contrôle. La mythologie grecque ne célébrait pas aveuglément la technique. Elle en explorait aussi les dangers, les limites, les zones d'ombre.

Puis, une leçon de fragilité. Le mécanisme d'Anticythère a sombré avec son navire. Le savoir qui l'avait produit s'est dispersé avec le déclin du monde hellénistique. Les Romains, conquérants pragmatiques, ne poursuivirent pas cette tradition d'ingénierie savante. Le bronze précieux des mécanismes endommagés fut recyclé en monnaie ou en armes. Treize siècles s'écoulèrent avant que l'humanité ne retrouve ce niveau de sophistication mécanique. La connaissance peut se perdre. Le progrès n'est pas linéaire. Ce que nous construisons aujourd'hui pourrait, demain, sombrer dans l'oubli.

Enfin, une leçon de perspective. En inscrivant nos technologies dans cette longue histoire, nous prenons conscience que l'intelligence artificielle n'est pas une rupture absolue mais l'aboutissement d'un projet millénaire. Chaque époque a rêvé de machines pensantes avec les matériaux et les concepts dont elle disposait. Le bronze d'Héphaïstos, la logique d'Aristote, les engrenages d'Anticythère, les relais de Turing, les réseaux de neurones de notre temps : ce sont autant de tentatives pour donner corps à une même aspiration.

Les Grecs imaginaient l'ichor coulant dans les veines de bronze. Nous faisons circuler des électrons dans des circuits de silicium. La forme change, mais la question demeure : que signifie créer une intelligence ? Et cette question, peut-être, nous accompagnera aussi longtemps que nous resterons humains.

Dans la forge d'Héphaïstos, quelque chose s'est allumé qui brûle encore. Non pas le feu du volcan, mais celui de l'imagination technique, cette capacité proprement humaine de concevoir ce qui n'existe pas encore. L'intelligence artificielle, au fond, n'est que le dernier avatar de ce feu prométhéen. Elle nous renvoie à nous-mêmes, à notre désir ancestral de dépasser nos limites, de créer des prolongements de notre esprit.

Les automates de bronze patrouillent toujours les rivages de notre imaginaire. Le cosmos tourne encore dans les engrenages d'Anticythère. Ils nous rappellent que le futur a des racines très anciennes, et que les questions les plus nouvelles sont parfois les plus vieilles du monde.

Les arcs et les étoiles : Comment l'Europe antique mesura le ciel et la terre

Avant les philosophes grecs, avant les temples de marbre et les discours de l'agora, il y eut le bronze et le silence. Dans les plaines d'Europe centrale, des peuples sans écriture observaient le ciel avec une patience que nous avons peine à imaginer. Ils ne laissèrent ni textes ni légendes. Ils laissèrent des objets — des disques, des chariots, des calendriers gravés dans le métal — qui témoignent d'une intelligence méthodique, capable de mesurer le temps et l'espace avec une précision stupéfiante. Cette Europe de l'ombre, celle des Celtes et des Étrusques, des druides et des arpenteurs romains, a posé les fondations d'un savoir que nous croyons moderne : l'art de calculer le monde.

Hier — Les astronomes de l'ombre

En 1999, sur une colline près de Nebra, en Allemagne, des chasseurs de trésors exhumèrent un disque de bronze de trente-deux centimètres de diamètre. L'objet, recouvert de vert-de-gris, semblait banal. Il ne l'était pas. Une fois nettoyé, il révéla des incrustations d'or représentant le soleil, la lune, et un amas de sept points que les astronomes identifièrent immédiatement : les Pléiades. Deux arcs latéraux marquaient l'angle entre les levers de soleil aux solstices d'été et d'hiver — une mesure qui ne pouvait résulter que de décennies d'observation systématique.

Le disque de Nebra date d'environ 1600 avant notre ère. Il est, à ce jour, la plus ancienne représentation astronomique concrète jamais découverte. L'UNESCO l'a inscrit au registre de la Mémoire du Monde en 2013. Harald Meller, directeur du musée de préhistoire de Halle où l'objet est conservé, résume ainsi sa signification : les règles astronomiques qui y sont encodées « ne seraient pas imaginables sans des décennies d'observation intensive ». Des siècles avant que les Grecs ne formalisent l'astronomie, des peuples de la culture Únětice avaient développé un savoir empirique d'une rigueur remarquable.

Deux cents ans plus tard, au Danemark, un autre objet surgit des tourbières. Le chariot solaire de Trundholm — un cheval de bronze tirant un disque monté sur six roues — représente le voyage du soleil à travers le ciel. Un côté du disque est recouvert d'or : c'est le jour. L'autre est laissé en bronze brut : c'est la nuit. L'archéologue Klavs Randsborg, de l'université de Copenhague, a compté les spirales gravées sur le disque et découvert un nombre troublant : cent soixante-dix-sept, soit presque exactement le nombre de jours en six mois synodiques — à quarante-quatre minutes près. Le côté doré porte cinquante-deux ornements : le nombre de semaines dans une année. Ces correspondances ne peuvent être fortuites. Elles suggèrent que le chariot servait de calendrier, et que ses créateurs maîtrisaient le cycle métonique — la relation entre années solaires et mois lunaires — plus d'un millénaire avant que les Grecs ne lui donnent un nom.

Plus au sud et quelques siècles plus tard, une autre forme de savoir céleste se cristallisait dans les forêts de Gaule. Les druides — prêtres, médecins, astronomes et juristes des peuples celtes — transmettaient leur connaissance exclusivement par voie orale. Vingt années de formation étaient nécessaires pour maîtriser les vers, les rituels et les observations astronomiques qui constituaient leur science. L'interdiction d'écrire n'était pas un signe de primitivisme, mais une stratégie délibérée de contrôle du savoir.

En 1897, près de Lyon, des archéologues découvrirent les fragments d'une plaque de bronze de plus d'un mètre de large. C'était le calendrier de Coligny — un calendrier lunisolaire gravé en langue gauloise mais en caractères latins, datant du deuxième siècle de notre ère. Le système qu'il encode est d'une sophistication remarquable : un cycle de cinq ans comprenant soixante-deux mois lunaires, avec des mois intercalaires pour maintenir l'alignement avec le soleil. Les calculs modernes ont montré que ce calendrier prédisait les positions de la lune à un jour près sur plus de cinq siècles. L'archéologue français J. Monard a suggéré que les druides avaient gravé ce calendrier pour préserver leur tradition face à l'imposition du calendrier julien par Rome — un acte de résistance culturelle autant que scientifique.

Ces peuples sans écriture n'avaient pas inventé l'alphabet. Ils avaient inventé autre chose : des systèmes de représentation capables d'encoder le temps dans le bronze, de transformer l'observation en prédiction, le ciel en calcul.

Aujourd'hui — L'empire des mesures

Si le nord de l'Europe mesurait le ciel, le sud mesurait la terre. Les Étrusques — cette civilisation florissante qui domina l'Italie centrale du huitième au troisième siècle avant notre ère — développèrent une expertise mathématique d'un ordre différent. Leur génie n'était pas contemplatif, mais pratique. Ils inventèrent l'arche et la voûte, ces structures capables de supporter des poids considérables en répartissant les forces. Ils divisèrent les terres en grilles rectangulaires selon une science des limites qu'ils appelaient limitatio. Ils tracèrent des cercles sacrés autour des villes pour en définir les frontières — le pomerium, qui deviendrait une obsession romaine.

Les Romains héritèrent de presque tout ce qu'ils devinrent. L'alphabet, les numéraux, les techniques de drainage, le concept même du forum — tout cela vint des Étrusques. Jusqu'au mot « personne », qui dérive de phersu, terme étrusque désignant l'homme masqué dans les rituels théâtraux. L'individu, en Occident, porte encore le masque de ses ancêtres toscans.

Mais c'est dans l'ingénierie que Rome transforma cet héritage en système. Les arpenteurs romains disposaient d'instruments qui, par leur fonction sinon par leur forme, préfiguraient les outils de calcul modernes. Le groma — un dispositif en croix muni de fils à plomb — permettait de tracer des angles droits avec une précision remarquable. Les arpenteurs le recalibraient en utilisant le triangle 3-4-5, cette figure pythagoricienne dont les proportions garantissent l'orthogonalité. La dioptra servait à mesurer les angles verticaux. Le chorobates assurait le nivellement sur de longues distances.

Ces instruments n'étaient pas de simples outils. Ils incarnaient des algorithmes — des procédures reproductibles permettant d'obtenir des résultats prévisibles. Quand un ingénieur romain calculait la pente d'un aqueduc sur plus de cent kilomètres, avec une précision de quelques centimètres par kilomètre, il exécutait un programme de calcul spatial aussi rigoureux que n'importe quel algorithme moderne. Le Pont du Gard, cet aqueduc qui traverse le Gardon près de Nîmes, illustre cette maîtrise : cinquante kilomètres de canal pour une dénivellation totale de quatorze mètres. Une erreur de calcul, et l'eau n'aurait pas coulé.

Pour les calculs numériques, les Romains utilisaient l'abacus — le premier calculateur portable de l'histoire. L'étymologie même du mot « calculer » vient de calculi, les petits galets que l'on déplaçait sur les rainures de la planche à compter. L'abaque romain, avec ses huit longues rainures pouvant contenir jusqu'à cinq perles et ses huit rainures courtes n'en contenant qu'une, fonctionnait selon un système bi-quinaire — une représentation positionnelle qui n'est pas sans rappeler les systèmes de codage modernes. Ingénieurs, marchands, collecteurs d'impôts : tous dépendaient de cet instrument pour administrer un empire de soixante millions d'âmes.

Rome produisit aussi des automates, bien que son génie fût moins spectaculaire que celui d'Alexandrie. Les sources antiques rapportent que Marc Antoine, lors des funérailles de Jules César, fit présenter un automate de cire représentant le dictateur assassiné. La figurine se levait de son lit de mort et pivotait lentement pour montrer à la foule ses vingt-trois blessures sanglantes. L'effet fut si puissant qu'une émeute éclata, forçant Brutus et les autres conspirateurs à fuir la ville. L'automate avait accompli ce qu'aucun discours n'aurait pu faire : transformer l'indignation en révolte.

Au-delà — L'intelligence dans la pierre

Nous avons tendance à penser l'intelligence artificielle comme un phénomène électronique, dépendant de circuits imprimés et de centres de données climatisés. Cette vision est trop étroite. L'intelligence, au sens le plus fondamental, est la capacité de traiter l'information selon des règles définies pour produire des résultats utiles. Et cette capacité, l'Europe antique l'avait développée — non dans le silicium, mais dans le bronze, la pierre et la mémoire humaine.

Le disque de Nebra est un système de représentation qui encode des relations astronomiques complexes dans un format consultable. Le calendrier de Coligny est un algorithme de synchronisation lunisolaire, gravé pour être reproductible sur des siècles. Le groma romain est un processeur géométrique, capable de transformer des observations en tracés orthogonaux. L'abacus est un calculateur programmable, dont les opérations dépendent des gestes de l'utilisateur mais suivent des règles strictes. L'automate de César est un système à effet, conçu pour produire une réponse émotionnelle prévisible chez son public.

Ces technologies ne ressemblent pas aux nôtres, mais elles accomplissent des fonctions similaires. Elles externalisent des processus cognitifs. Elles permettent à des connaissances accumulées sur des générations d'être transmises, stockées, et appliquées par d'autres que leurs créateurs originaux. Elles amplifient la capacité humaine à comprendre et à transformer le monde.

La différence fondamentale tient au substrat. Nos systèmes actuels reposent sur l'électricité et l'électronique. Ceux de l'Antiquité reposaient sur le métal, la pierre, et surtout la mémoire orale — cette technologie de stockage extraordinairement robuste que les druides perfectionnèrent pendant des siècles. Un babalawo yoruba, un navigateur polynésien, un druide celte : tous ces spécialistes de la mémoire constituaient des nœuds dans des réseaux de connaissance distribuée, capables de conserver et de transmettre des informations complexes sans aucun support matériel permanent.

L'histoire de l'intelligence artificielle ne commence pas avec Turing, ni même avec Leibniz. Elle commence avec ces peuples de l'ombre qui, sans écriture, sans électricité, sans rien d'autre que l'observation patiente et la transmission orale, apprirent à calculer le ciel et à mesurer la terre.

Les arcs des Étrusques portent encore nos ponts. Les étoiles du disque de Nebra brillent encore dans notre ciel.

Ce que nous appelons intelligence artificielle n'est que le dernier avatar d'une quête millénaire : inscrire la pensée dans la matière, pour qu'elle survive à ceux qui l'ont conçue.