Asie

Illustrations

1 / 10

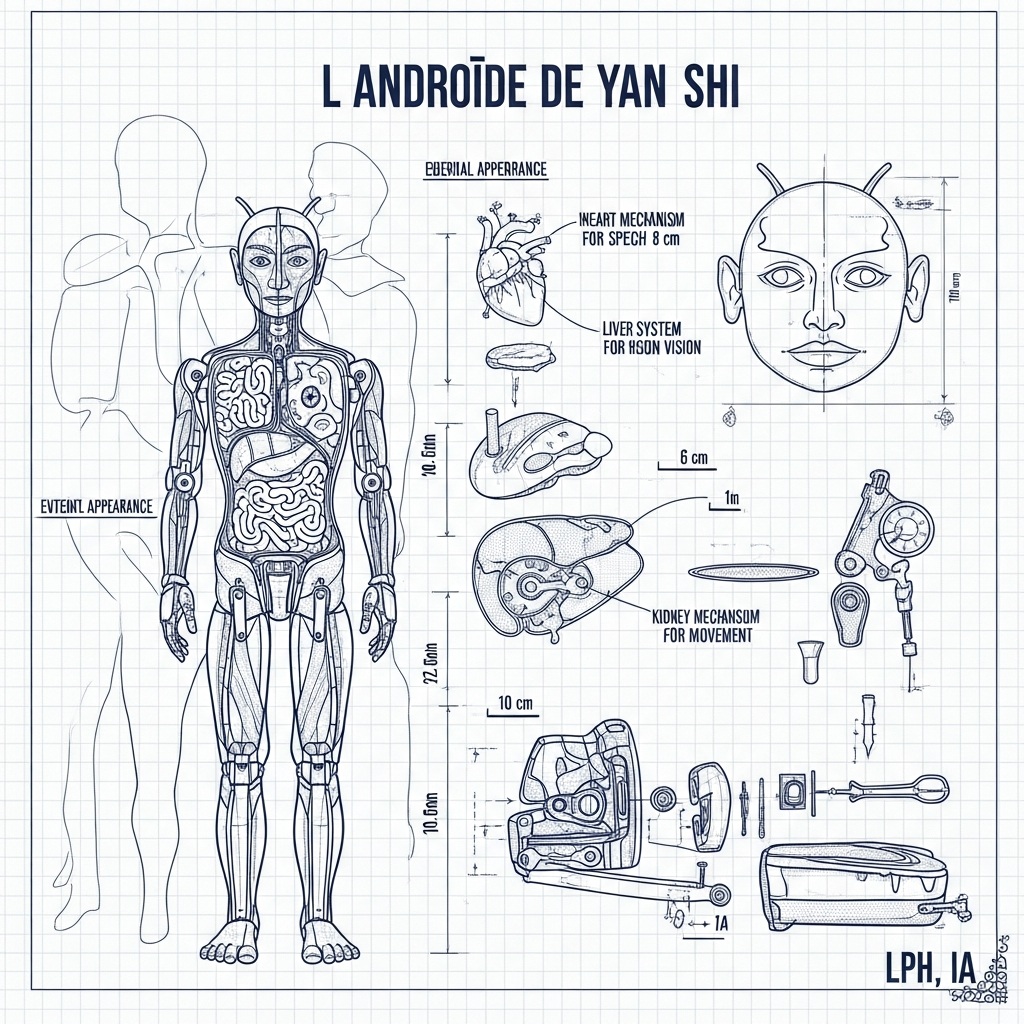

L'androïde de Yan Shi : première créature artificielle documentée, capable de chanter et danser devant le roi Mu de Zhou (Xe siècle av. J.-C.).

L'Empire des automates : quand la Chine antique inventait les machines pensantes

Trois mille ans avant que le mot « robot » ne soit inventé par un dramaturge tchèque, un artisan chinois démontait devant un roi ébahi les entrailles d'une créature artificielle capable de chanter, de danser et de séduire. Cette scène, rapportée dans un texte taoïste du troisième siècle avant notre ère, n'est pas un cas isolé. Elle inaugure une tradition d'innovation mécanique qui traversera plus d'un millénaire d'histoire chinoise, des Royaumes combattants jusqu'aux derniers siècles de l'Antiquité. L'Empire du Milieu n'a pas attendu l'Occident pour rêver de machines pensantes. Il les a construites.

Hier — L'androïde du roi Mu

L'histoire commence aux confins du mythe et de l'histoire, dans la Chine du dixième siècle avant notre ère. Le roi Mu de Zhou, cinquième souverain de sa dynastie, parcourait les contrées occidentales de son royaume lorsqu'un homme nommé Yan Shi se présenta devant lui. Cet artisan, que le texte du Liezi qualifie d'« artificier », souhaitait offrir ses talents au monarque. Mais ce qu'il apportait dépassait tout ce que la cour avait jamais vu.

Yan Shi dévoila une figure humaine grandeur nature, si parfaitement réalisée que le roi la prit d'abord pour un être vivant. Lorsqu'on pressait ses joues, la créature chantait. Lorsqu'on lui tenait la main, elle dansait avec des mouvements d'une grâce exquise. Elle marchait à grands pas rapides, bougeait la tête de haut en bas, et « n'importe qui l'aurait prise pour un être humain vivant », nous dit le texte.

Le spectacle s'acheva sur un incident qui faillit coûter la vie à son créateur. À la fin de la représentation, l'automate fit un clin d'œil séducteur aux concubines royales. Le roi Mu, furieux, ordonna l'exécution immédiate de Yan Shi. Comment cet homme osait-il lui présenter une créature capable de désirer ses femmes ?

Terrifié, l'artisan démonta sa création pièce par pièce devant le monarque. Sous la peau artificielle apparurent alors des merveilles d'ingénierie : un cœur, des poumons, un foie, une rate, des reins, des intestins — tous fabriqués de cuir, de bois, de colle et de laque. À l'extérieur, des tendons, des os, une peau recouverte de poils, des dents, des cheveux. Une anatomie complète, entièrement artificielle.

Le roi, passant de la colère à la fascination, voulut comprendre. Il retira le cœur : l'automate cessa de parler. Il ôta le foie : la créature devint aveugle. Il enleva les reins : elle ne put plus marcher. Chaque organe avait une fonction précise dans l'économie générale de la machine. Le roi Mu quitta la démonstration convaincu d'avoir assisté à un prodige, murmurant que « l'habileté humaine pouvait égaler celle du Créateur ».

Cette histoire, que certains considèrent comme la première œuvre de science-fiction chinoise, pose des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui distingue une machine d'un être vivant ? Une créature artificielle peut-elle éprouver des émotions, du désir ? Et si elle le peut, comment devons-nous la traiter ?

Aujourd'hui — Les maîtres du mouvement

Yan Shi n'était pas seul. À travers les siècles de l'Antiquité chinoise, une lignée d'inventeurs poursuivit cette quête de créatures mécaniques autonomes, chacun apportant sa pierre à un édifice d'innovation sans équivalent dans le monde antique.

Au cinquième siècle avant notre ère, Lu Ban — le « Léonard de Vinci chinois » — fabriqua un oiseau de bois capable de planer pendant trois jours avant de toucher terre. Les chroniques de l'époque rapportent qu'il créa également un cheval de bois qui marchait seul sur le sol, et un phénix si réaliste qu'il « s'envola » de l'atelier de son créateur. La légende raconte qu'il sculpta même un immortel de bois dont le doigt pointé vers l'État ennemi de Wu provoqua trois années de sécheresse — première évocation d'une machine capable d'influencer le monde à distance.

Son contemporain Mozi, philosophe et ingénieur, fonda une école dont les disciples étaient considérés comme les « ingénieurs » de la Chine ancienne. Lui-même aurait inventé une machine volante et conçu des systèmes de défense mécanique si sophistiqués qu'il put, par une simple démonstration sur maquettes, dissuader un royaume entier de lancer une guerre. Neuf fois, l'ingénieur adverse présenta des tactiques de siège. Neuf fois, Mozi répliqua par une contre-mesure inédite. L'ennemi épuisa ses idées ; le philosophe avait encore des stratégies en réserve.

L'école mohiste ne se contentait pas de construire des machines. Elle développa une théorie de l'optique, une logique formelle, et une réflexion sur la nature de la connaissance qui rivalisait avec celle des Grecs. Les mohistes distinguaient différents types de savoir : la connaissance par l'expérience directe, la connaissance par le témoignage, et la connaissance par le raisonnement. Cette classification préfigure les débats contemporains sur les différentes sources d'apprentissage des systèmes d'intelligence artificielle.

Mais c'est avec le char pointant le sud que l'ingénierie chinoise atteignit un sommet de sophistication abstraite. Ce véhicule, dont la première version opérationnelle fut construite par Ma Jun vers le troisième siècle de notre ère, portait une figurine dont le bras tendu indiquait toujours le sud, quelle que soit la direction prise par le chariot. Aucun aimant, aucune boussole magnétique : le secret résidait dans un système d'engrenages différentiels d'une complexité remarquable.

Le différentiel — ce mécanisme que nous retrouvons aujourd'hui dans chaque automobile — intégrait les différences de rotation entre les deux roues pour maintenir le pointeur orienté vers le sud. Les Chinois avaient inventé, quinze siècles avant l'industrie automobile, le principe qui permet à nos voitures de tourner sans que les roues ne patinent. Ils l'utilisaient non pas pour les transports, mais pour créer un système de navigation autonome, ancêtre de nos GPS.

Ma Jun ne s'arrêta pas là. Il perfectionna la conception des arbalètes à répétition, créa un théâtre de marionnettes mécaniques mû par une roue hydraulique, et construisit des chars de combat équipés de figurines automatisées brandissant des tambours et des cymbales. Ses contemporains le considéraient comme le plus grand ingénieur de son temps, capable de « faire danser les montagnes et courir les rivières ».

Au-delà — Le souffle dans la machine

L'histoire de ces automates nous enseigne quelque chose d'essentiel sur la nature de l'innovation technique. Les créateurs chinois de l'Antiquité n'ont pas simplement fabriqué des mécanismes ingénieux. Ils ont posé, avec leurs propres moyens conceptuels, les questions fondamentales qui animent encore la recherche en intelligence artificielle.

L'androïde de Yan Shi possédait des organes dont chacun remplissait une fonction vitale — une vision modulaire du comportement qui anticipe l'architecture de nos systèmes informatiques. Retirer le cœur arrêtait la parole ; retirer le foie supprimait la vision ; retirer les reins paralysait le mouvement. Chaque composant contribuait à l'ensemble selon des règles précises. N'est-ce pas exactement ce que nous faisons lorsque nous concevons des réseaux de neurones avec leurs couches spécialisées ?

Les oiseaux de Lu Ban, capables de voler pendant trois jours, incarnaient le rêve d'une autonomie prolongée — la même autonomie que nous recherchons aujourd'hui dans nos drones et nos véhicules sans pilote. Les démonstrations de Mozi, où la simulation suffisait à dissuader une guerre, préfiguraient l'usage stratégique des modèles et des simulations dans la prise de décision moderne.

Le char pointant le sud représente peut-être l'innovation la plus profonde. Ce dispositif ne mesurait pas le sud directement, comme le ferait une boussole. Il le calculait, en intégrant continuellement les mouvements du véhicule. C'est ce que les ingénieurs appellent aujourd'hui un système de navigation inertielle — le même principe qui guide les sous-marins, les avions et les fusées lorsque les signaux GPS sont indisponibles.

Mais au-delà des mécanismes, c'est la vision du monde qui frappe. Pour les anciens Chinois, la frontière entre le vivant et l'artificiel n'était pas aussi étanche que nous le croyons souvent. Le concept de qi, le souffle vital qui anime toutes choses, pouvait circuler aussi bien dans un corps de chair que dans une machine de bois et de bronze. L'automate de Yan Shi n'était pas simplement un mécanisme — il était animé, au sens propre du terme, par un principe vital que l'artisan avait su capturer et organiser.

Cette vision nous semble peut-être naïve, préscientifique. Mais elle pose une question que nos intelligences artificielles nous forcent à affronter : qu'est-ce qui fait qu'un système « pense » plutôt qu'il ne calcule ? Où commence l'autonomie véritable ? Et surtout : que devons-nous à nos créations ?

Les Chinois de l'Antiquité n'avaient pas de réponse définitive. Nous non plus. Peut-être est-ce justement cette question sans réponse qui a poussé les humains, depuis des millénaires, à façonner des créatures de bois, de bronze, de silicium — des miroirs mécaniques dans lesquels nous cherchons, inlassablement, notre propre reflet.

Dans l'atelier de Yan Shi comme dans les centres de données du vingt-et-unième siècle, la même interrogation demeure : peut-on créer une machine qui, d'une certaine manière, vit ?

Les gardiens de bronze : quand l'Inde ancienne créait des machines à mouvement spirituel

Il existe une histoire que l'on raconte dans les textes anciens du sous-continent indien, une histoire si extraordinaire qu'elle semble tout droit sortie d'un récit de science-fiction. Elle parle de robots guerriers gardant les reliques sacrées du Bouddha, de vaisseaux volants traversant les cieux à la vitesse de la pensée, et de dieux ingénieurs forgeant des merveilles mécaniques pour les habitants de l'Olympe hindou. Cette histoire n'est pas une invention moderne. Elle a plus de deux mille ans.

Hier — Les architectes du ciel

Avant même que les philosophes grecs ne formalisent les règles de la logique, l'Inde védique avait déjà imaginé ses propres créateurs d'êtres artificiels. Au sommet de ce panthéon technique trônait Vishwakarma, dont le nom signifie littéralement « celui qui fait tout ». Architecte divin, ingénieur cosmique, il était à la fois le bâtisseur de l'univers et le fabricant des armes célestes. De ses ateliers sortaient les foudres d'Indra, le trident de Shiva, le disque tournoyant de Vishnou — et surtout, le Pushpaka Vimana.

Ce véhicule céleste, décrit dans le Ramayana avec une précision troublante, pouvait se déplacer « à la vitesse de la pensée » et transporter ses passagers sur des milliers de kilomètres en quelques heures. Les textes le décrivent tantôt comme un char ailé, tantôt comme un palais volant à plusieurs étages, capable de s'élever vers les nuages dans un grondement de tonnerre. Vishwakarma l'avait d'abord façonné pour Brahma, le créateur, avant qu'il ne passe entre les mains de Kubera, le dieu de la richesse, puis soit dérobé par le roi-démon Ravana.

Cette généalogie du Pushpaka Vimana révèle quelque chose d'essentiel : pour les anciens Indiens, les machines extraordinaires n'étaient pas des anomalies mais des objets qui circulaient, se transmettaient, changeaient de mains. Elles avaient une histoire, une provenance, une lignée — exactement comme les technologies que nous développons aujourd'hui.

À côté de Vishwakarma œuvrait une autre figure, plus ambiguë : Maya, l'architecte des démons. Ne le confondons pas avec le concept philosophique de l'illusion cosmique, la Mâyâ. Mayasura était un bâtisseur, un ingénieur versé dans la magie, l'astronomie et l'art militaire. C'est lui qui construisit le fabuleux palais des Pandava à Indraprastha, une demeure si sophistiquée que ses sols de cristal ressemblaient à de l'eau et ses bassins d'eau à des sols solides. Les visiteurs s'y noyaient en croyant marcher, ou trébuchaient en croyant nager.

Les créations de Maya étaient appelées mâyâyantra — littéralement « machines magiques ». Ce terme jouait sur le double sens du mot mâyâ : à la fois le nom de l'architecte et le pouvoir de créer des illusions, des formes trompeuses qui séduisent ou épouvantent. Dans l'Inde ancienne, la frontière entre l'ingénierie et l'enchantement n'existait pas. Toute machine suffisamment sophistiquée était, par définition, magique.

Aujourd'hui — La bataille contre les automates

Mais l'histoire la plus extraordinaire nous vient d'une légende bouddhiste qui mêle l'Orient et l'Occident dans un récit vertigineux. Elle commence à la mort du Bouddha, au cinquième siècle avant notre ère. Le roi Ajatashatru, souverain du Magadha, fut chargé de protéger les précieuses reliques du sage éveillé. Plutôt que de les confier à des gardes humains, il les cacha dans une chambre souterraine près de sa capitale, Pataliputra — et fit construire des gardiens mécaniques pour veiller sur elles.

Ces automates portaient un nom qui résonne étrangement à nos oreilles modernes : bhuta vahana yanta, ce qui signifie en pali « machines à mouvement spirituel ». La terminologie elle-même révèle une conception où le mécanique et le spirituel ne s'opposent pas mais fusionnent. Ces guerriers de métal, armés d'épées tourbillonnantes, patrouillaient inlassablement dans l'obscurité du tombeau souterrain, prêts à trancher tout intrus qui oserait s'approcher des reliques sacrées.

D'où venaient les plans de ces machines extraordinaires ? La légende raconte qu'un jeune homme de Pataliputra avait entendu parler des fabricants de robots de Roma-visaya — le nom indien pour désigner le monde gréco-romain de la Méditerranée. Ces ingénieurs occidentaux, disait-on, savaient créer toutes sortes d'automates pour le commerce, l'agriculture et même les exécutions. Mais ils gardaient jalousement leurs secrets.

L'histoire prend alors un tour dramatique. Un ingénieur de Roma-visaya, sachant qu'il allait être assassiné par ses pairs pour avoir voulu transmettre son savoir, cacha les plans de ses machines dans sa propre chair. Il se fit une entaille profonde dans la cuisse, y dissimula les précieux documents, puis ordonna à son fils de ramener son corps en Inde après sa mort. C'est ainsi que les secrets de la robotique grecque auraient traversé les mers et les déserts pour atteindre le sous-continent indien.

Deux siècles plus tard, le puissant empereur Ashoka — celui-là même qui couvrit l'Inde de piliers gravés en grec ancien — entendit la rumeur des reliques cachées. Il chercha jusqu'à trouver la chambre souterraine, mais lorsqu'il tenta d'y pénétrer, les guerriers mécaniques se dressèrent contre lui. Une bataille féroce s'engagea entre l'empereur et les automates. Selon une version du récit, le dieu Vishwakarma lui-même dut intervenir, décochant des flèches dans les boulons qui maintenaient les structures rotatives des robots. Selon une autre version, Ashoka dut payer une fortune au descendant de l'ingénieur pour qu'il lui révèle comment désactiver ses créations.

Cette légende n'est pas qu'une fantaisie. Elle reflète une réalité historique documentée : au troisième siècle avant notre ère, deux ambassadeurs grecs, Mégasthène et Deimachos, résidaient effectivement à Pataliputra. Ashoka correspondait avec Ptolémée II d'Égypte, chaque roi envoyant des émissaires chez l'autre. Les grands piliers érigés par Ashoka portent des inscriptions en grec ancien et mentionnent des souverains hellénistiques par leur nom. L'échange de savoirs techniques entre la Grèce et l'Inde n'était pas un mythe — seule la nature exacte de ces savoirs nous échappe.

Au-delà — Machines à mouvement spirituel

Que nous révèle cette plongée dans l'imaginaire technique de l'Inde ancienne ? D'abord, que les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle — l'autonomie, la décision, l'action programmée — ne sont pas des inventions occidentales. L'Inde védique et bouddhiste avait déjà formulé ces idées avec ses propres mots, dans ses propres cadres conceptuels. Les bhuta vahana yanta de Pataliputra sont les ancêtres directs de nos robots de sécurité, de nos drones patrouilleurs, de nos systèmes de surveillance autonomes.

Ensuite, que la circulation des savoirs techniques entre civilisations est aussi ancienne que les civilisations elles-mêmes. La légende de l'ingénieur qui cache ses plans dans sa chair témoigne d'une conscience aiguë de la valeur du savoir technique et des dangers de sa transmission. Nous parlons aujourd'hui de transfert de technologie, de propriété intellectuelle, de secrets industriels — les anciens Indiens racontaient déjà ces histoires, à leur manière.

Enfin, que l'expression bhuta vahana yanta — machines à mouvement spirituel — contient peut-être une sagesse que nous avons perdue. Pour les anciens Indiens, il n'y avait pas de contradiction entre le mécanique et le spirituel. Une machine pouvait être animée par un souffle, une intention, une forme d'âme. Cette vision nous paraît naïve, préscientifique. Mais peut-être pose-t-elle une question que nos intelligences artificielles nous forcent à affronter : qu'est-ce qui anime vraiment une machine qui semble penser ?

Aujourd'hui, dans les laboratoires de Bangalore et d'Hyderabad, les ingénieurs indiens développent des systèmes d'intelligence artificielle parmi les plus avancés du monde. Ils s'inscrivent, peut-être sans le savoir, dans une tradition millénaire. Le fil qui relie Vishwakarma forgeant le Pushpaka Vimana aux développeurs entraînant des réseaux de neurones n'est pas rompu. Il traverse les siècles, les empires, les révolutions techniques.

Les gardiens de bronze dorment toujours dans quelque chambre souterraine de notre mémoire collective. Ils nous rappellent que le rêve de créer des êtres artificiels intelligents n'appartient à aucune culture, à aucune époque. C'est un rêve humain, universel, aussi vieux que notre capacité à façonner la matière et à nous demander ce qui distingue le vivant de l'inerte. Les Indiens anciens l'appelaient yanta — la machine. Nous l'appelons intelligence artificielle. Le mot change, la question demeure.

Et peut-être, au fond de nous, cherchons-nous toujours ce que cherchaient les rois de Pataliputra : non pas simplement des serviteurs mécaniques, mais des gardiens capables de veiller sur ce que nous avons de plus précieux — notre savoir, notre mémoire, notre humanité.